Einleitung

Benachteiligt, herabgewürdigt oder angegriffen zu werden, nur weil man einer bestimmten Gruppe zugeordnet wird, geht meist nicht spurlos an den Betroffenen vorbei. Diskriminierung kann Betroffene in mehreren Formen und unterschiedlichen Lebensbereichen begegnen: etwa durch das Verhalten von Arbeitskolleg_innen, in der Familie oder von fremden Menschen auf der Straße. Diskriminierung kann auch auftreten durch (ungeschriebene) Regeln oder Praktiken in Institutionen (z. B. Zugang zu Geschäften, Dienstleistungen und Veranstaltungsorten) sowie als allgemeine Zugangsbeschränkung zu gesellschaftlichen Ressourcen (wie Wohnungen, Jobs, Bildung). Welche Auswirkungen kann Diskriminierung für Betroffene haben? Was bedeutet Diskriminierung für das Sicherheitsgefühl von Betroffenen und ihr Wohlbefinden, in einer bestimmten Region zu leben – z. B. im Freistaat Thüringen? Wirken sich Diskriminierungserfahrungen auch negativ auf das Vertrauen in politische Institutionen aus? Diese möglichen Auswirkungen von Diskriminierungserfahrungen sollen mithilfe der Daten einer ersten thüringenweiten Online-Umfrage zum Thema „Erfahrungen mit Diskriminierung in Thüringen“ (Laufzeit Juli bis September 2017) untersucht werden.

Psychologisch wahrgenommene und gesellschaftliche Diskriminierung

Auf das gesellschaftliche Phänomen der Diskriminierung kann man aus unterschiedlichen Perspektiven blicken (Dieckmann 2017). Aus psychologischer Sicht wird die Wahrnehmung der betroffenen Person in den Vordergrund gestellt. Wenn sie sich einer Ungleichbehandlung ausgesetzt fühlt, die sie als ungerechtfertigt wahrnimmt, dann ist diese Ungleichbehandlung für sie diskriminierend. So kann fast jedes Merkmal als Diskriminierungsgrundlage empfunden werden (z. B. Tragen von Tattoos, ostdeutsche Herkunft, Gewicht, Behinderung, Kinderlosigkeit).

Aus gesellschaftlicher Perspektive ist die Interpretation, ob eine Ungleichbehandlung diskriminierend oder gerechtfertigt ist, durch gesellschaftliche Werte und Normen beeinflusst. Sie manifestieren sich sowohl in persönlichen Interaktionen als auch in ungleichen Machtverhältnissen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen (z. B. geringere Machtposition von Frauen, Menschen mit Behinderung, Migrant_innen). Diese Wertvorstellungen spiegeln sich letztendlich auch in der Antidiskriminierungsgesetzgebung wider. Seit 2006 gibt in Deutschland das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) den juristischen Rahmen für Diskriminierung vor – zumindest in einigen Lebensbereichen. Für eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen Diskriminierung auf gesellschaftlicher Ebene ist die Einbeziehung der Betroffenenperspektive von großer Bedeutung. Um den gesetzlichen Schutz vor Diskriminierung in einer Gesellschaft an aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen anzupassen, ist der Blick auf die Wahrnehmung der Betroffenen unerlässlich. So zeigt die Diskriminierungsumfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS Bund): Die sozioökonomische Lage ist der zweithäufigst genannte Diskriminierungsgrund, wird jedoch bisher im AGG nicht berücksichtigt (ADS Bund 2017). Im Zuge einer Novellierung des AGG gibt es nun eine empirische Grundlage für die Diskussion der Aufnahme dieses Merkmals ins Gesetz.

Die im Folgenden berichteten Ergebnisse einer Umfrage unter Betroffenen von Diskriminierung in Thüringen geben einen Einblick in das Themenfeld Diskriminierung und in die Lebensrealität der Betroffenen. Es werden konkrete Erfahrungen, durch die Betroffenen wahrgenommene Diskriminierungsmotive, sowie Reaktionen und Auswirkungen von Diskriminierung in Thüringen sichtbar. Außerdem werden individuelle und gesellschaftsbezogene Auswirkungen von Diskriminierung auf ihren Zusammenhang mit der Häufigkeit der berichteten Erfahrungen und der Anzahl der eigenen diskriminierungsrelevanten Merkmale untersucht.

Auswirkungen von Diskriminierung auf Betroffene

Soziale Identität und Wohlbefinden

Wie Menschen fühlen, denken und handeln, wird immer auch dadurch beeinflusst, welchen sozialen Gruppen sie sich zugehörig fühlen und wie stark sie sich mit diesen identifizieren (Tajfel/Turner 1986). Diese Gruppenzugehörigkeiten erfüllen bestimmte psychologische Bedürfnisse (Greenaway et al. 2016), unter anderem das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Abgrenzung (Brewer 1991), nach persönlicher Kontrolle (Greenaway et al. 2015) und sozialer Unterstützung (Haslam et al. 2012). Sie geben Normen und Werte vor, an denen ein Mensch sein Fühlen, Denken und Handeln orientiert, und verorten ihn in seiner sozialen Umwelt. Diese Positionierung der eigenen Person und Gruppe in einem größeren Gruppengefüge (z. B. in einer Gesellschaft) ist immer Ausdruck von bestehenden Statusunterschieden aus historisch gewachsenen Machtverhältnissen, welche sich unter anderem im Ausmaß des Zugangs zu gesellschaftlichen Ressourcen widerspiegeln (z. B. Bildung, Arbeitsmarkt, Kultur). Angehörige unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen werden durch Diskriminierung – als gesellschaftliches Instrument – in das vorherrschende Statusgefüge eingeordnet (z. B. Statusunterschied zwischen Männern und Frauen, Geflüchteten und Alteingesessenen, Migrant_innen und Nicht-Migrant_innen, Homo- und Heterosexuellen).

Aus all seinen Gruppenzugehörigkeiten und -positionen setzt sich die soziale Identität eines Menschen zusammen. Da die soziale Identität ein wichtiger Teil des Selbst ist, wirken sich Bewertungen (z. B. Vorurteile) und Verhaltensweisen gegenüber Gruppen (z. B. Ausschluss von Ressourcen, Beleidigungen) auch auf das eigene Selbstbewusstsein und Wohlbefinden aus. Somit besitzt die eigene Zuschreibung und Identifikation, aber auch die Fremdzuschreibung von Gruppenzugehörigkeiten eine direkte Relevanz für das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit (Jetten et al. 2017).

Auswirkung von Diskriminierung auf gesellschafts- und politikbezogene Einstellungen

Dauerhaft der Gefahr von Diskriminierung ausgesetzt zu sein, kann sich also auf die Gesundheit der Betroffenen auswirken, aber auch auf das Verhältnis zur direkten sozialen Umgebung, das eigene Sicherheitsgefühl und das Verhältnis zu politischen Institutionen. Quent, Geschke und Peinelt (2014) diskutieren, dass Erfahrungen von Betroffenen rechter und rassistischer Gewalt sich auch nachteilig auf das soziale Umfeld auswirken (z. B. nahestehende Menschen). Sie zeigen auf, dass von Betroffenen verschiedene Vermeidungsstrategien verwendet bzw. in Erwägung gezogen werden (z. B. ähnliche Situationen künftig meiden, aus Umgebung wegziehen). Das Vertrauen in staatliche Institutionen (z. B. Polizei, Gerichte) sei geringer als bei Nicht-Betroffenen. Eine zugrundeliegende Ursache für diese Effekte kann das verringerte Sicherheits- und Schutzgefühl in der näheren Umgebung (z. B. im Bundesland), aber auch allgemein im gesellschaftlichen Rahmen sein.

Mehrdimensionale Diskriminierung – Erfahrungen aufgrund mehrerer Merkmale

Personen, die mehrere gesetzlich geschützte oder stigmatisierte Merkmale aufweisen, besitzen ein höheres Diskriminierungsrisiko. So zeigen Analysen zum Diskriminierungsrisiko mit Daten der deutschlandweiten Umfrage (ADS Bund 2017), dass „eine 20-jährige Frau mit Migrationshintergrund“ eine höhere Wahrscheinlichkeit besitzt von Diskriminierung betroffen zu sein als der Durchschnitt der Befragten. Auch eine Frau mit einer Behinderung besitzt ein höheres Risiko, von Diskriminierung betroffen zu sein, als der Durchschnitt der Befragten (ebd.: 221). Die „Verwobenheit zwischen verschiedenen Formen der Ungleichheit“ wird mit dem sozialwissenschaftlichen Konzept der Intersektionalität beschrieben (Degele/Winker 2009: 12). Es hat seinen Ursprung in der Erfahrung schwarzer US-amerikanischer Frauen, welche ihre Diskriminierungserfahrungen in der feministischen Bewegung weißer Mittelschichtsfrauen nicht sichtbar gemacht sahen (ebd.). Das Konzept wird bisher vor allem in der Geschlechterforschung verwendet, d. h. hauptsächlich in qualitativen Analysen, welche die Verschränkung von Geschlecht mit anderen Ungleichheitsdimensionen untersuchen (z. B. Les MigraS 2012; Windisch 2014). Forschung zu mehrdimensionaler Diskriminierung (Intersektionalität) zeigt, dass die Wirkung unterschiedlicher Diskriminierungsformen sich für die betroffene Person nicht einfach aufsummiert, sondern dass die miteinander verwobenen Diskriminierungsbereiche „sich wechselseitig verstärken, abschwächen oder auch verändern können“. Sie führen zu eigenen Diskriminierungserfahrungen (De Coster et al. 2016). So beschreibt beispielsweise Teichert (2014): Lesben mit Behinderung erleben nicht nur Ausgrenzung und Ablehnung durch die Mehrheitsgesellschaft, sondern auch durch Menschen mit Behinderung und in der lesbischen Community.

Zunehmend hält das Konzept der Intersektionalität auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen Einzug. Eine Untersuchung der Auswirkungen mehrdimensionaler Diskriminierung erscheint zunehmend wichtig, denn auch in zivilgesellschaftlichen und politischen Kontexten steigt die Sensibilität für intersektionale Themen (z. B. besondere Bedürfnisse von queeren Geflüchteten). Auch in dieser Umfrage wird mehrdimensionale Diskriminierung (d. h. selbstwahrgenommene Intersektionalität) auf ihre Auswirkungen untersucht.

Die leitenden Forschungsfragen für diese Betroffenenumfrage waren:

I. Welche Diskriminierungserfahrungen haben die Teilnehmenden der Umfrage in den letzten zwei Jahren in Thüringen gemacht?

II. Wo haben Betroffene welche Diskriminierung erlebt? Wie haben sie reagiert?

III. Welche Auswirkungen hat Diskriminierung für Betroffene?

Aufbau der Umfrage und Beschreibung der Stichprobe

Zur Untersuchung der Forschungsfragen wurde eine Betroffenenumfrage konzipiert, d. h. die Teilnehmenden entschieden sich selbst zur Teilnahme (Selbstselektion), weil sie sich als von Diskriminierung betroffen wahrnahmen. Ziel einer selbstselektiven Betroffenenumfrage ist nicht die Untersuchung von Fragen, welche mit der Repräsentativität einer Grundgesamtheit zu tun haben (z. B. Anzahl betroffener Menschen). Für alle Menschen, die in Thüringen von Diskriminierung betroffen sind, ist diese Grundgesamtheit unbekannt. Eine Betroffenenumfrage ist das Mittel der Wahl, um einen Einblick in das Themenfeld Diskriminierung in Thüringen zu bekommen und um Auswirkungen aufzuzeigen. Die Ergebnisse sind demnach nicht repräsentativ für die ohnehin unbekannte Grundgesamtheit aller Diskriminierten in Thüringen.

Der Aufbau der Umfrage orientierte sich an der Betroffenenumfrage der ADS Bund3, welche 2015 vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (siehe Beigang et al. in diesem Band) durchgeführt und gemeinsam mit zahlreichen zivilgesellschaftlichen Expert_innen erarbeitet wurde (ADS Bund 2017). Die hier beschriebene Betroffenenumfrage in Thüringen fokussierte ergänzend auf potenzielle Hasskriminalität4 (siehe Geschke & Dieckmann in diesem Band) und die Erhebung von gesundheitlichen, gesellschafts- und politikrelevanten Auswirkungen.

Nach einer Einführung in das Thema Diskriminierung wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie in den letzten zwei Jahren in Thüringen Diskriminierung erlebt haben (Filterfrage). Wenn sie diese bejahten, wurden sie gebeten, bezüglich 14 verschiedener Diskriminierungssituationen anzugeben, welche davon sie wie oft in den letzten zwei Jahren erlebt haben (z. B. „nie“, „einmal“, „10 mal oder mehr“, vgl. ebd.). Im Anschluss wählten sie eine dieser Situationen aus, über die sie genauere Informationen geben wollten. Für diese eine Diskriminierungssituation beschrieben die Teilnehmenden, warum sie vermutlich und wo sie stattfand sowie ihre direkten und langfristigen Reaktionen darauf (vgl. ebd.). Im Anschluss wurden das allgemeine psychische Wohlbefinden (Dalbert 1992), psychosomatische Symptome (Currie et al. 2010), das Vertrauen in politische Institutionen (u. a. Thüringen-Monitor 2016), individuelle Strategien des Umgangs mit Diskriminierung (vgl. Quent et al. 2014) sowie das Sicherheitsgefühl in Thüringen erfasst (Details zur Operationalisierung siehe Online-Anhang5). Zum Abschluss der Umfrage wurden detaillierte demografische Angaben der Teilnehmenden erfragt.

Stichprobenbeschreibung

Die Teilnahme an dieser Online-Umfrage wurde vor allem online und durch Flyer beworben. Im gesamten Bundesland Thüringen wurden zahlreiche Projekte, Institutionen, Vereine, Selbsthilfegruppen und Einzelpersonen per E-Mail angeschrieben, die sich mit Themen den Antidiskriminierung, Demokratie, Gesundheit, Sozialer Arbeit oder Jugendarbeit beschäftigen. Insgesamt nahmen 276 Personen an der Umfrage teil. Davon wurden nur die Personen ausgewählt, die angaben, in den letzten zwei Jahren Diskriminierung erlebt zu haben (n = 172). Diese Daten wurden einem Validitäts- und Plausibilitätscheck unterzogen (vgl. Jensen 2012). Die Stichprobe der hier durchgeführten Analysen besteht aus 167 Personen.

Die Teilnehmenden der Umfrage6 waren durchschnittlich 35 Jahre alt (SD7 = 12 Jahre, von 17–77 Jahre). Im Durchschnitt lebten sie seit 24 Jahren in Thüringen (SD = 17 Jahre, von 4 Monate–68 Jahre). 147 Personen gaben an, in Deutschland geboren zu sein (2 ohne Angabe). 104 Frauen und 63 Männer nahmen an der Umfrage teil.8 Auf die Frage nach der Geschlechtsidentität gaben 61 Prozent (n = 102) an, sich als weiblich zu identifizieren, 33 Prozent (n = 55) als männlich.9 67 Prozent der Personen gaben eine heterosexuelle Orientierung an (n = 112). 11 Prozent der Teilnehmenden bezeichneten sich als homosexuell (n = 19) und 13 Prozent als bisexuell (n = 22).10 Es nahmen 70 Prozent nichtreligiöse Personen (n = 117), 34 Christ_innen und u.a. 8 Muslim_innen teil. Mehr als die Hälfte (54 Prozent, n = 90) berichtete, keine Behinderung oder Krankheit zu haben. 11 Prozent berichteten eine Beeinträchtigung der körperlichen Mobilität (n = 18), 13 Prozent eine psychische Beeinträchtigung (n = 22) und 18 Prozent eine chronische Krankheit (n = 30).11 Der größte Teil der Befragten befand sich in einem Angestelltenverhältnis (46 %, n = 77), 31 Personen (19 %) studierten. 10 Teilnehmende gaben an, selbstständig zu sein (6 %) oder Arbeiter_in (n = 9,5 %).

Ergebnisse

Die im Folgenden genannten Häufigkeiten geben einen Einblick in die Vielfalt der Situationen und Ebenen, auf denen Diskriminierung stattfinden kann (Dieckmann 2017). Sie lassen keinerlei Rückschluss auf die gesamte Häufigkeit von Diskriminierungssituationen in Thüringen zu.

I. Welche Diskriminierungserfahrungen haben die Teilnehmenden der Umfrage in den letzten zwei Jahren in Thüringen gemacht?

Die meisten Teilnehmenden berichteten von Diskriminierungserfahrungen auf individueller Ebene: 80 Prozent (n = 134) erlebten Ausgrenzung und Abwertung in Gesprächen, 59 Prozent (n = 99) sexualisierte Kommentare und 46 Prozent (n = 76) wurden im Internet beleidigt oder gar bedroht (siehe Tabelle 1). Über ein Drittel gab institutionelle Diskriminierung, z. B. auf dem Wohnungs- bzw. Arbeitsmarkt an (n = 58), und knapp ein Drittel berichtete von institutionellen Kontrollen ohne Verdachtsmoment (n = 53).

Auf struktureller Diskriminierungsebene berichteten 77 Prozent (n = 129) von einer herabwürdigenden Darstellung ihrer Gruppe (z. B. in den Medien) und 56 Prozent (n = 93) bekamen nicht die Rechte zugestanden, die andere Personen haben. Viele Teilnehmende gaben an, mindestens einmal Hasskriminalität erlebt zu haben: 35 Prozent wurden körperlich bedroht, 30 Prozent körperlich angegriffen, 29 Prozent erlebten sexualisierte Übergriffe und 24 Prozent Vandalismus.

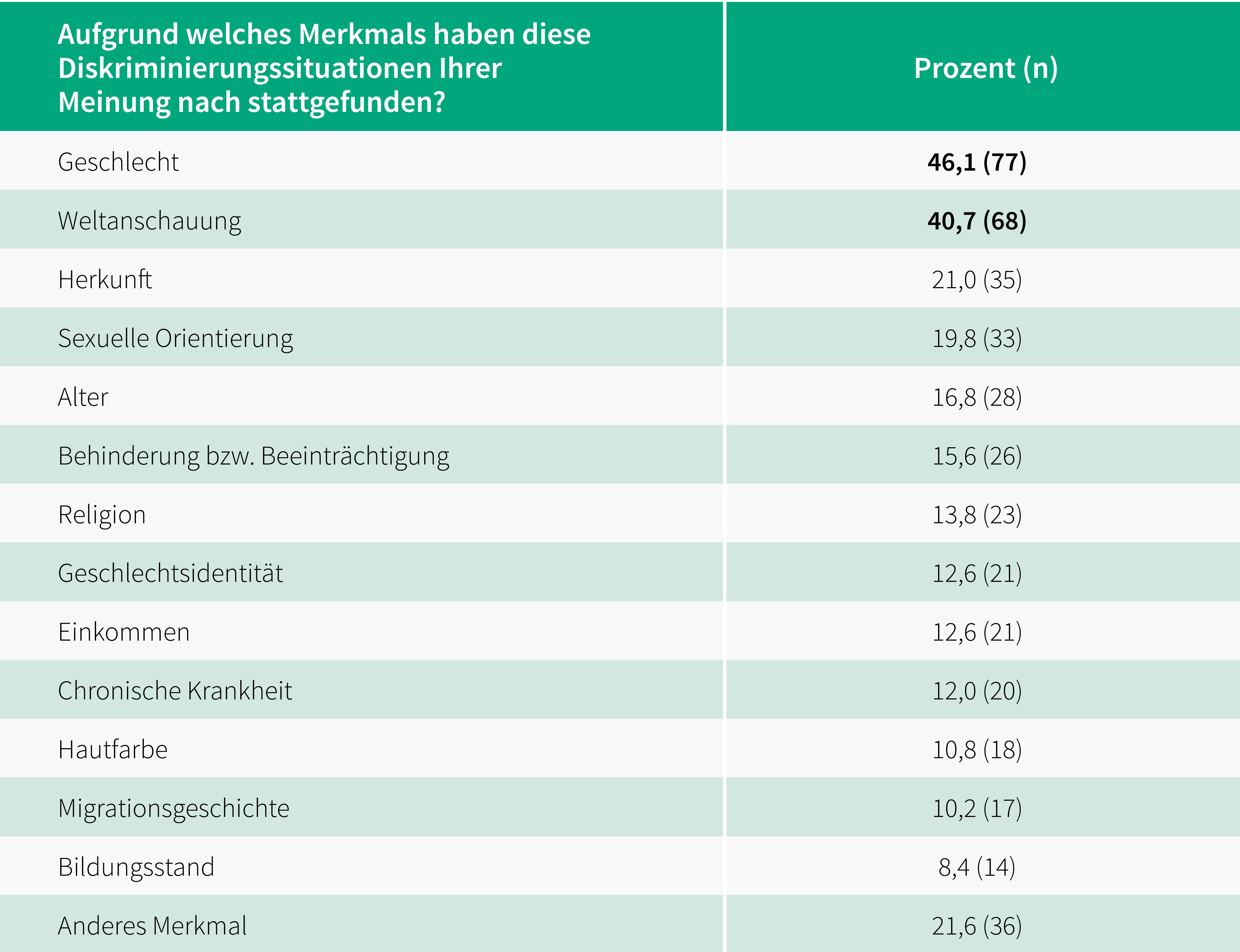

Auf die Frage nach der Vermutung, aufgrund welcher Merkmale die genannten Diskriminierungssituationen stattgefunden haben, antworteten knapp die Hälfte der Teilnehmenden aufgrund des Geschlechts (46 %) und aufgrund der Weltanschauung12 (41 %). Daraufhin folgten als genannte Gründe die Herkunft (21 %) und die sexuelle Orientierung (20 %) (Tabelle 2).

Auf die Frage nach der Vermutung, aufgrund welcher Merkmale die genannten Diskriminierungssituationen stattgefunden haben, antworteten knapp die Hälfte der Teilnehmenden aufgrund des Geschlechts (46 %) und aufgrund der Weltanschauung12 (41 %). Daraufhin folgten als genannte Gründe die Herkunft (21 %) und die sexuelle Orientierung (20 %) (Tabelle 2).

Nur 45 Personen (27 %) vermuteten genau ein Merkmal als Grund für ihre wahrgenommene Diskriminierung in den letzten zwei Jahren. Mehrdimensionale Diskriminierung vermuteten 35 Personen (21 %) mit der Angabe von zwei Merkmalen, 45 Personen (27 %) mit drei Merkmalen und 26 Personen (16 %) mit vier Merkmalen. Das heißt, die meisten Befragten fühlen sich von mehrdimensionaler Diskriminierung betroffen.

II. Wo haben Betroffene welche Diskriminierungserfahrung erlebt? Wie haben sie reagiert?

Um einen Blick auf konkrete Diskriminierungserfahrungen und die Reaktionen der Betroffenen werfen zu können, wurden die Teilnehmenden gebeten, sich für einen Teil der Fragen auf eine Diskriminierungssituation zu fokussieren, über welche sie genauer berichten wollen (ADS Bund 2017). Ergebnisse dieser Fragen zu einem Diskriminierungserlebnis werden im Folgenden beschrieben.

Beschreibung der ausgewählten Diskriminierungssituation

Am häufigsten wählten die Teilnehmenden individuelle Diskriminierungssituationen (56 %), 22 Prozent der Teilnehmenden entschieden sich für eine Situation aus dem Bereich der strukturellen Diskriminierung. Strafrechtlich relevante Handlungen (d. h. potenzielle Hasskriminalität) wurden von 12 Prozent der Personen und institutionelle Diskriminierungssituationen von 9 Prozent der Personen gewählt (siehe Tabelle 1 im Online-Anhang13). Auf die Frage, welche Merkmale die Betroffenen als Grund für diese eine Diskriminierungssituation vermuteten (siehe Tabelle 2 im Online-Anhang14), wurde am häufigsten das Geschlecht (n = 58, davon 50 Frauen), sowie die Weltanschauung (n = 43), Herkunft (n = 26) und die sexuelle Orientierung (n = 22, davon 15 homosexuell) genannt.

Als Antworten, warum die Betroffenen die angegebenen Merkmale als Grund vermuteten, wurde unter anderem Folgendes geschrieben:

„Aus Sicht der Vorgesetzten können Schwerbehinderte keine adäquate Leistung erbringen, werden ständig krank, haben viel zu viel Urlaub, ziehen die Leistungskurve der Nichtbehinderten nach unten und sind nicht kündbar. […]

„Da Polizist_innen meistens nach dem Aussehen gehen“

„Der Kontakt zwischen Mann und Frau sollte bei unbekannten und insbesondere einem dienstlichen Verhältnis NICHT regelmäßig körperlich sein durch an das Gesäß fassen oder ‚zufällig‘ am Busen entlangkommen.“

„Erkennbarkeit als Jüdin und Frau“

„Frauen werden in den Medien häufig als Objekt dargestellt“

„Ich denke, es ist nach wie vor gesellschaftlich anerkannt, anzügliche (flüchtige) Bemerkungen, Gesten und Handlungen gegenüber Frauen zu tätigen und zu tolerieren – ‚sie ist doch selbst schuld, ...‘ […]“

„Ich habe türkischen Migrationshintergrund und bin Muslima. Oftmals werde ich mit Pauschalaussagen konfrontiert und mir wird das Gefühl vermittelt, als ob ich für alle Taten der Türken und Muslime verantwortlich bin. […]“

„Verhalten von Vorgesetzten verstärkte sich nach meiner ersten stationären Behandlung in der Psychiatrie“

„Weil ich ein Flüchtling bin“

„Western Media is showing only bad things about my culture and religion. And so called ‚Refugee Crisis in Europe‘ […] is making people aggressive against people like me. Even though I am not refugee here in Germany.“

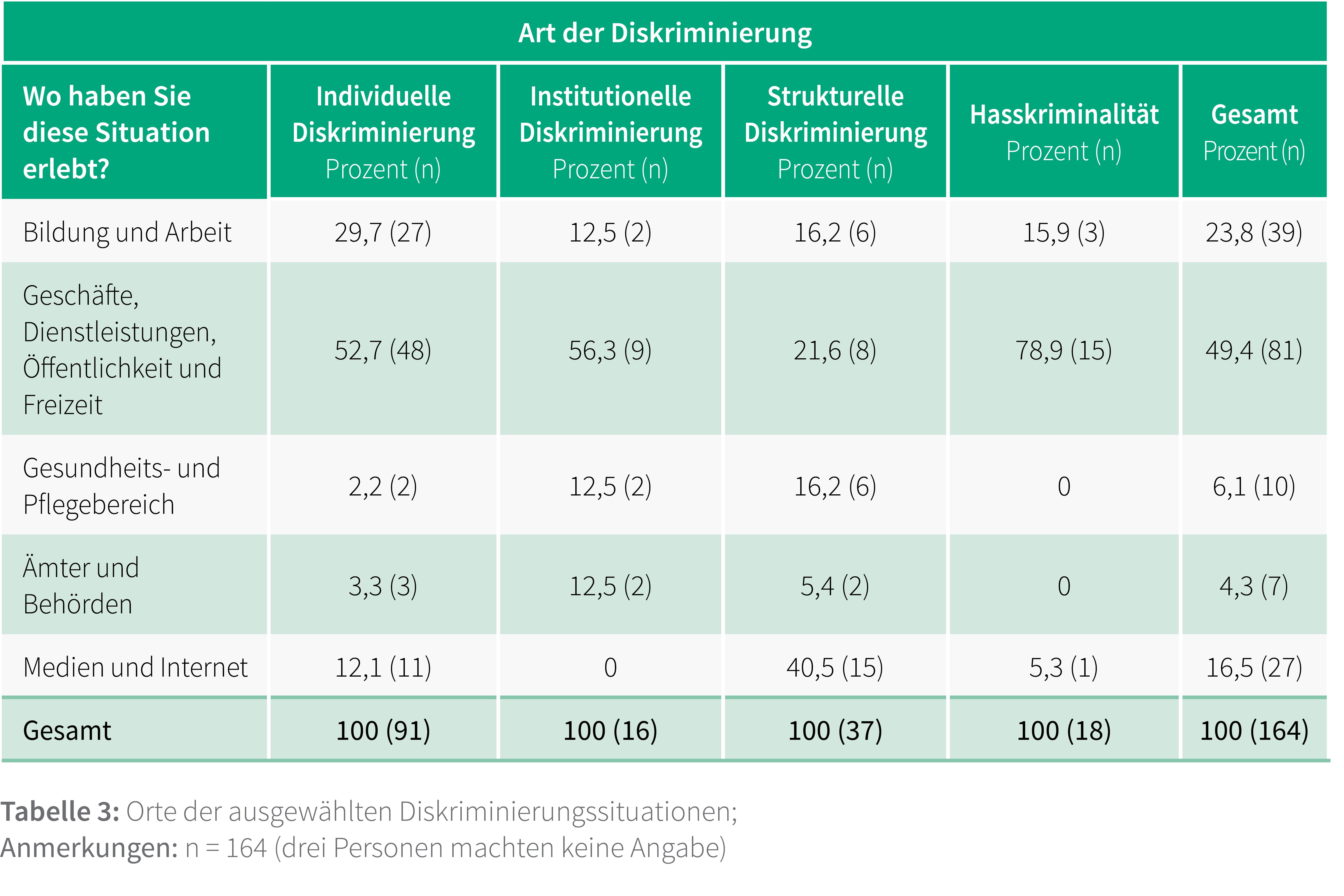

Knapp die Hälfte der ausgewählten Situationen fand im Bereich „Geschäfte, Dienstleistungen, Öffentlichkeit und Freizeit“ statt (49 %, n = 81). Hierbei handelte es sich vor allem um Situationen auf der Straße (n = 42), im Verein, der Jugendgruppe oder im Ehrenamt (n = 11) oder im Gaststätten- und Unterhaltungsgewerbe (n = 10). Im Bereich „Bildung und Arbeit“ fanden 24 Prozent der ausgewählten Situationen (n = 39) statt. 26 dieser Situationen bezogen sich auf den Arbeitsplatz, 6 auf die Schule und 5 auf die Arbeitssuche. Bei 17 Prozent (n = 27) der Situationen wurden Medien und Internet als Ort genannt (siehe Tabelle 3).

Reaktionen auf Diskriminierungssituation

Knapp ein Drittel der Betroffenen sprachen die diskriminierende Person direkt in der Situation auf ihr Verhalten an (31 %, n = 50, siehe Tabelle 3 im Online-Anhang15). Es reagierte mehr als ein Viertel wütend und empört (28 %, n = 46). Jedoch versuchten auch 26 Prozent (n = 43), den Vorfall zu ignorieren. 18 Prozent der Betroffenen waren in der Situation zu eingeschüchtert oder geschockt, um zu reagieren, während andere auch Anwesende ansprachen und um Hilfe baten (18 %).

Auch spätere Reaktionen wurden abgefragt: Über ein Drittel der Betroffenen haben später infolge des Vorfalls nichts (mehr) unternommen (37 %, n = 60). 27 Prozent (n = 44) mieden die diskriminierende Person oder die Situation nach der Diskriminierung. Beratung holten sich nur 9 Prozent, 7 Prozent nahmen therapeutische Hilfe in Anspruch, 6 Prozent beschwerten sich an offizieller Stelle und 6 Prozent meldeten den Vorfall der Polizei. Die eigene Erfahrung nahmen 12 Prozent der Umfrageteilnehmenden zum Anlass, sich ehrenamtlich für diskriminierte Menschen einzusetzen (siehe Tabelle 3 im Online-Anhang).

III. Welche Auswirkungen hat Diskriminierung für Betroffene?

Psychisches Wohlbefinden und psychosomatische Symptome

Gegen Ende der Umfrage wurden die Teilnehmenden mit neun Fragen nach ihrem psychischen Wohlbefinden gefragt (z. B. „Ich bin mit meiner Lebenssituation zufrieden.“, vgl. Dalbert 1992). Das mittlere Wohlbefinden aller Teilnehmenden lag bei M = 4,49 (SD = 0,97, 1 „stimmt überhaupt nicht“ bis 6 „stimmt genau“). Außerdem wurden sie gebeten, das Vorkommen (von „fast täglich“ bis „selten oder nie“) von elf Symptomen anzugeben (z. B. Kopfschmerzen, „fühle mich nervös“, „kann schlecht einschlafen“, vgl. Currie et al. 2010). Der durchschnittliche Summenwert dieser Skala „Psychosomatische Symptome“ betrug M = 13,61 (SD = 8,73, von 0 bis 44).

Es lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit wahrgenommener Diskriminierung und Gesundheit finden: Je mehr Diskriminierungssituationen in den letzten zwei Jahren wahrgenommen wurden, desto schlechter ist das Wohlbefinden der Betroffenen zum Zeitpunkt der Befragung (r = -,23, p = ,003) und desto mehr psychosomatische Symptome berichteten sie aus den vergangenen sechs Monaten (r = ,18, p = ,02). Des Weiteren zeigt sich ein Zusammenhang zwischen der selbstwahrgenommenen Intersektionalität und Gesundheit: Je mehr eigene Merkmale als Grundlage für Diskriminierung wahrgenommen wurden, desto schlechter war das Wohlbefinden der Betroffenen (r = -,18, p = ,02) und desto mehr psychosomatische Symptome in den vergangenen sechs Monaten berichteten sie (r = ,18, p = ,02).

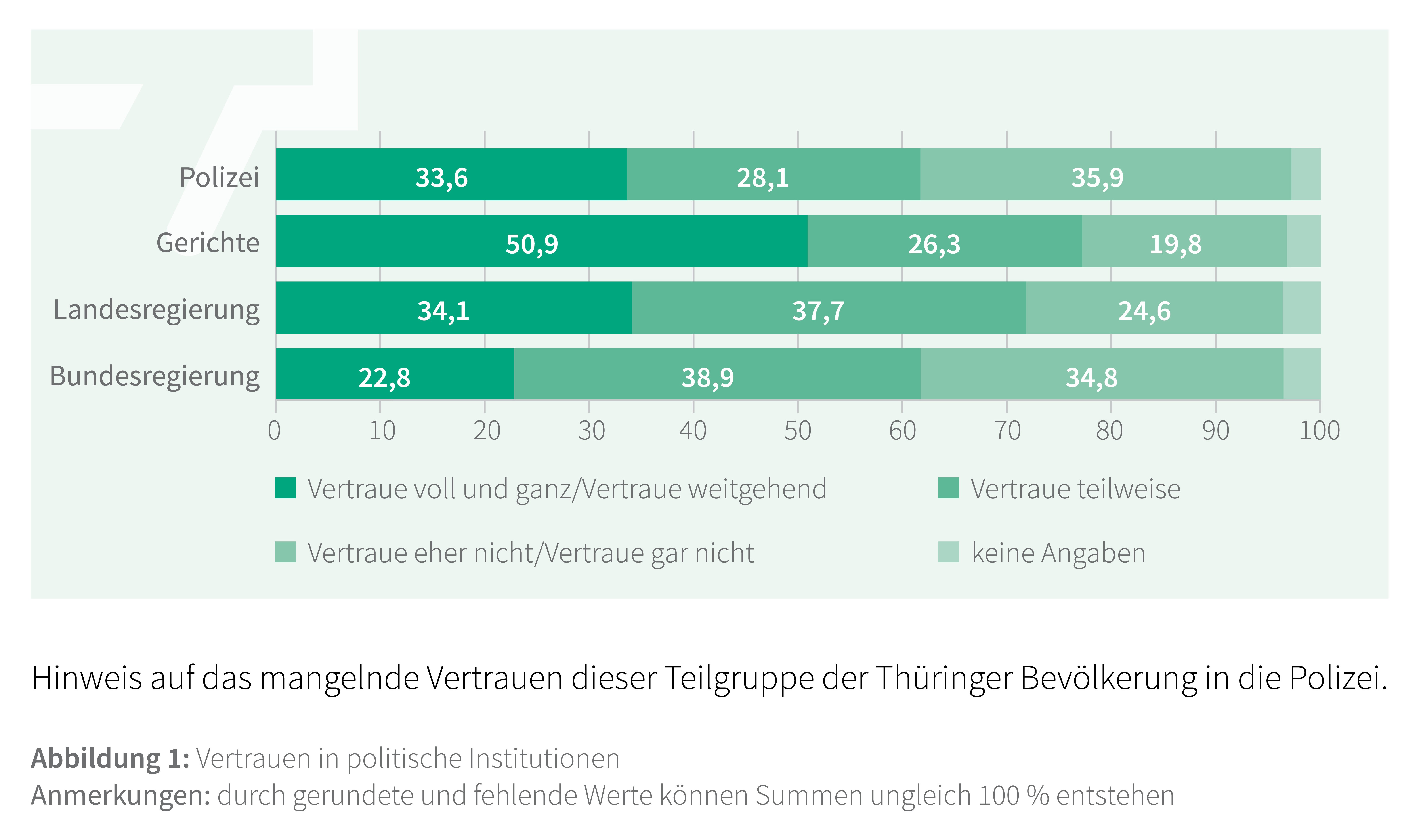

Vertrauen in politische Institutionen

Das Vertrauen in Bundes- und Landesregierung, Polizei und Gerichte der Teilnehmenden ist in Abbildung 1 dargestellt. Während sich die Werte für Bundes- und Landesregierung sowie für Gerichte mit den Daten aus dem repräsentativen Thüringen-Monitor ähneln (Best et al. 2016: 78), unterscheidet sich das Vertrauen in die Polizei erheblich: 64 Prozent aller Thüringer_innen vertrauten 2016 der Polizei, nur 11 Prozent vertrauten ihr nicht. In der Stichprobe dieser Umfrage von Thüringer_innen, die von Diskriminierung betroffen sind, vertrauten nur 34 Prozent der Polizei und 36 Prozent nicht (siehe Abbildung 1). Auch wenn die Umfragestichprobe nicht repräsentativ für alle in Thüringen von Diskriminierung Betroffenen sein kann, gibt dieser Unterschied zumindest einen empirischen Hinweis auf das mangelnde Vertrauen dieser Teilgruppe der Thüringer Bevölkerung in die Polizei.

Je mehr Diskriminierungssituationen in den letzten zwei Jahren wahrgenommen wurden, desto weniger vertrauten die Menschen in die Bundesregierung (r = ,16, p = ,043), in die Landesregierung (r = ,16, p = ,047), in die Gerichte (r = ,24, p = ,002) und in die Polizei (r = ,31, p < ,001). Je höher die Anzahl eigener Merkmale als Grundlage für Diskriminierung wahrgenommen wurden (wahrgenommene Intersektionalität), desto weniger vertrauten die Menschen in die Landesregierung (r = ,16, p = ,04), in die Gerichte (r = ,20, p = ,01) und in die Polizei (r = ,25, p = ,001).

Sicherheitsgefühl in Thüringen

Das Sicherheitsgefühl in Thüringen wurde durch drei Items gemessen (z. B. „Ich fühle mich in Thüringen ausreichend vor Diskriminierung geschützt.“, „Alles in allem fühle ich mich in Thüringen wohl und geschätzt.“, vgl. Quent et al. 2014). Das durchschnittliche Sicherheitsgefühl der Teilnehmenden lag bei M = 3,38 (SD = ,97; 1 „stimme überhaupt nicht zu“ bis 5 „stimme völlig zu“). Analysen zum Zusammenhang mit der Häufigkeit wahrgenommener Diskriminierung und der Anzahl der eigenen Merkmale (wahrgenommene Intersektionalität) zeigen, dass mehr Diskriminierungserfahrungen (r = -,52, p < ,001) und mehr angegebene Merkmale (r = -,45, p < ,001) mit geringerem Sicherheitsgefühl in Thüringen einhergehen. Folgende Zitate aus der Umfrage mit explizitem Bezug zu „Thüringen“ oder „Deutschland“ geben einen Eindruck zum Thema Sicherheit (in Thüringen) aus Sicht von Menschen mit Diskriminierungserfahrungen:

„Nur weil Frauen gleiche Rechte haben bedeutet das nicht, dass sie nicht belästigt, herabgewürdigt oder diskriminiert werden. Auch im Jahr 2017 in Deutschland ist man als Frau leider gut beraten am Abend einen Begleiter bei sich zu haben und sich im [A]llgemeinen nicht sonderlich attraktiv aus dem Haus zu wagen, wenn man seine Ruhe haben will und nicht belästigt werden möchte“

„Rassismus [hat] in Thüringen in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen.“

„Schwul und auf dem Land. In Thüringen bei jungen Menschen akzeptiert, jedoch die Generation 60 plus hat damit ein Problem. Naja, und einige Nazis eben auch. Wovon hier auf dem Dorf zu viele leben.“

„Thüringen hat sehr wohl ein Nazi-Problem.“

Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

Ein Großteil der Teilnehmenden berichtete mehrere, vielfältige Diskriminierungssituationen in den letzten zwei Jahren in Thüringen. Fast alle erlebten individuelle Diskriminierung in alltäglichen Interaktionen, knapp 60 Prozent sexualisierte Kommentare und knapp die Hälfte berichtete von Diskriminierung und Hass im Internet. Auch Diskriminierung durch Institutionen, in der medialen Darstellung und in Form von Straftaten (potenzielle Hasskriminalität) wurde zahlreich angegeben. Es berichteten 29 Prozent der Teilnehmenden von sexualisierten Übergriffen. Die Zahlen weisen zudem darauf hin, dass die meisten Betroffenen mehrfach von Diskriminierung betroffen sind. Der Großteil der Diskriminierungssituationen fand in der Öffentlichkeit stand. Die Wahrscheinlichkeit, dass andere Menschen die Diskriminierungssituation beobachten und aus Unsicherheit nichts tun, ist oftmals hoch. Eine Teilnehmende berichtete, dass für sie das Schlimmste an der Situation die Nichtreaktion der Umstehenden war.

Knapp die Hälfte der Teilnehmenden vermutete die erlebte Diskriminierung aufgrund des eigenen Geschlechts bzw. aufgrund der Weltanschauung. Vor allem Diskriminierungserfahrungen von Frauen wurden in dieser Umfrage sichtbar. Außerdem zeigte sich, dass über zwei Drittel der Teilnehmenden mehr als nur ein Merkmal angab, aufgrund dessen die Diskriminierungserfahrungen vermutet wurden. Die meisten Personen nahmen sich als Betroffene von mehrdimensionaler Diskriminierung wahr.

31 Prozent der Betroffenen konfrontierten die diskriminierende Person direkt in der Situation und reagierten wütend oder empört. Jedoch gaben auch 37 Prozent der Personen an, nach der Situation nichts (mehr) unternommen zu haben bzw. die Person oder Situation in Zukunft gemieden zu haben. Nur sehr wenige holten sich Beratung, beschwerten sich offiziell oder meldeten den Vorfall der Polizei.

Es lässt sich ein negativer Zusammenhang zwischen der Häufigkeit wahrgenommener Diskriminierungserfahrungen und dem psychischem Wohlbefinden sowie körperlichen Beschwerden finden. Auch ein negativer Zusammenhang zwischen der Anzahl der angegebenen Diskriminierungsmerkmale (selbstwahrgenommene Intersektionalität) und der Gesundheit von Betroffenen zeigte sich in dieser Umfrage. Das Vertrauen in politische Institutionen nahm mit mehrfacher Diskriminierungserfahrung ab, ebenso das Sicherheitsgefühl in Thüringen.

Diskriminierung als gesundheitsgefährdender Stressor

Laut Jetten und Kolleg_innen stellen die Aspekte, „stigmatisierten Gruppen anzugehören und Diskriminierung aufgrund dieser Gruppenzugehörigkeit ausgesetzt zu sein, […] besonders gefährdende Bedrohungen für Gesundheit und Wohlbefinden“ dar (Übersetzung der Autor_innen, Jetten et al. 2017). Dabei wird angenommen, dass Angehörige von statusniedrigen Gruppen (z. B. ethnische Minderheiten) mehr Stresssituationen, die auf die benachteiligte soziale Machtposition ihrer Gruppe innerhalb einer Gesellschaft zurückzuführen sind, erleben als Mehrheitsmitglieder (Flores et al. 2008; Meyer 2003). Stressauslösend wird dabei „jedes Ereignis [verstanden], in welchem Umweltanforderungen, innere Anforderungen oder beide die adaptiven Ressourcen einer Person, eines sozialen Systems oder eines Gewebes belasten oder übersteigen“ (Übersetzung der Autor_innen, Monat/Lazarus 1991; zitiert nach Miller/Major 2003: 244).

Meyer (2003) nennt den spezifischen Stress für Angehörige statusniedriger Gruppen Minderheitenstress und definiert drei Eigenschaften: Minderheitenstress ist erstens ein eigenständiger Stressor, welcher zusätzlich zu anderen generellen Stressoren im Leben für Minderheitenmitglieder wirkt. Minderheitenmitglieder müssen dadurch einen Extraaufwand an Adaptionsleistung an diesen Stress erbringen. Minderheitenstress ist zweitens chronisch, da er auf stabilen strukturellen Machtverhältnissen und Gruppenpositionen beruht und er ist drittens sozialen Ursprungs. Er basiert vollständig auf sozialen Prozessen, Institutionen und Strukturen (ebd.: 676).

Diskriminierung kann dabei über verschiedene Wege stressauslösend und gesundheitsschädigend wirken, wie Paradies et al. (2015) exemplarisch am Rassismus beschreiben:

Rassismus kann Gesundheit durch unterschiedliche nachgewiesene Wege beeinflussen: (1) weniger Zugang zu Arbeit, Wohnraum und Bildung und/oder erhöhte Exposition mit Risikofaktoren (z. B. vermeidbarer Kontakt mit Polizei); (2) negative kognitive/emotionale Prozesse und damit verbundene Psychopathologien; (3) Stressbelastung und einhergehende patho-physiologische Prozesse; (4) verringertes gesundes Verhalten (z. B. Schlaf und Sport) und/oder mehr ungesundes Verhalten (z. B. Alkoholkonsum), entweder direkt als Stressverarbeitung oder indirekt durch verringerte Selbstregulation; (5) körperliche Verletzungen als Ergebnis von rassistisch motivierter Gewalt. (Übersetzung der Autor_innen, ebd.: 2)

Der in dieser Betroffenenumfrage aufgezeigte Zusammenhang zwischen der Häufigkeit erlebter Diskriminierung und Gesundheit reiht sich demnach in zahlreiche Befunde ein: In unterschiedlichen Betroffenengruppen zeigt sich konsistent und robust, dass subjektiv erlebte Diskriminierung negativ mit psychischem Wohlbefinden und der Gesundheit von Betroffenen zusammenhängt (für Metaanalysen zu Diskriminierung Schmitt et al. 2014; Pascoe/Richman 2009; zu Rassismus Paradies et al. 2015).

Die Identifikation mit gesellschaftlich stigmatisierten Gruppen kann jedoch auch als Schutzfaktor gegen Minderheitenstress und Ablehnung wirken (Schmitt et al. 2014). Wahrgenommene Diskriminierung kann die Identifikation mit diesen Gruppen erhöhen sowie die wahrgenommene Solidarität innerhalb der Gruppe. Dadurch kann der negative gesundheitliche Effekt von Diskriminierung auch ausgeglichen werden.

Methodenreflexion

Mit der Betroffenenumfrage konnten nicht alle von Diskriminierung Betroffenen erreicht werden. Zum einen erschwerte die Tatsache, dass die Umfrage online durchgeführt wurde, einigen potenziellen Betroffenengruppen die Teilnahme (z. B. Rentner_innen, Obdachlose). Zum anderen gab es die Umfrage nur auf Deutsch und Englisch, sodass vielen Menschen, die potenziell von Rassismus bzw. Antisemitismus betroffen sein könnten, die Teilnahme eher verwehrt blieb. Für künftige Studien im Kontext spezifischer Betroffenengruppen müssen entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen sein (z. B. finanzielle Mittel für Übersetzung in andere oder leichte Sprache). Andererseits ist die erreichte Stichprobe äußerst heterogen in ihren wahrgenommenen Diskriminierungsmerkmalen und zeigt dennoch gemeinsame Folgen von Diskriminierungserfahrungen auf. Die Befunde sowie das vorhandene Datenmaterial sind wegweisend für vertiefende Folgeuntersuchungen.

Selbstwahrgenommene Intersektionalität, d. h. die Anzahl der Merkmale, aufgrund derer man selbst Diskriminierung wahrnimmt, wurde in dieser Umfrage sehr kleinteilig erhoben. Inwieweit diese Erhebungsmethode das Konstrukt der Intersektionalität abbildet, gilt es in zukünftigen Untersuchungen kritisch zu diskutieren. Bisher gibt es jedoch noch keine vergleichbare Erhebung, welche empirische Belege für den Zusammenhang zwischen der Anzahl der vermuteten eigenen Diskriminierungsmerkmale und Gesundheit sowie dem Vertrauen in Institutionen und das Sicherheitsgefühl liefert.

Schlussfolgerungen

Die Belastung durch (Minderheiten-)Stress ist in unserer Gesellschaft ungleich verteilt (vgl. Thoits 2010). In einer Gesellschaft wirken mehrere ineinander verzahnte Mechanismen, welche dazu beitragen, dass Diskriminierung gegenüber Angehörigen gesellschaftlich schwächerer Gruppen dauerhaft stattfindet (Dieckmann 2017). Die Ursachen dieser Mechanismen liegen auf individueller Ebene, Gruppenebene und struktureller Ebene. Genau dort liegen auch die Möglichkeiten für Prävention und Interventionen gegen Diskriminierung und ihre Folgen: Jede einzelne Person kann sich aktiv im eigenen Umfeld gegen Diskriminierung und beispielsweise Hass im Internet (Rafael et al. in diesem Band) positionieren. Aber Gesellschaft und Politik müssen gesundheitliche Auswirkungen von Diskriminierung auch als eine wichtige soziale Dimension von Gesundheit verstehen und bekämpfen (Jetten et al. 2017). So liegt die Verantwortung auch für Fragen des Gesundbleibens und Gesundwerdens trotz Diskriminierungsrisiko nicht allein bei potenziell Betroffenen, sondern auch bei kollektiven Entscheidungsträger_innen der Gesellschaft.

Zur Vermeidung gesundheitlicher Folgen von Diskriminierung müssen demnach auch gesellschaftliche und politische Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Betroffene brauchen Unterstützung auf individueller Ebene (z. B. Erhöhung psychosozialer Ressourcen durch Beratung, vgl. Thoits 2010), aber vor allem auch auf struktureller Ebene, um (sozioökonomischer) Ungleichheit entgegenzuwirken. Maßnahmen sollten dabei vor allem auf die Kinder in stigmatisierten Gruppen gerichtet sein, welche lebenslang einem hohen Risiko für negative gesundheitliche Folgen aufgrund von Armut, unangemessenem Bildungsweg und Stress im Familienumfeld ausgesetzt sein können (ebd.). Die Ergebnisse dieser Umfrage bestätigen zudem: Auch mehrdimensionale Diskriminierung muss mehr in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken und durch Präventions- und Interventionsmaßnahmen aufgefangen werden (Marten/Walgenbach 2016).

Die Etablierung einer niedrigschwelligen Antidiskriminierungsberatung ist ein wichtiger Schritt, um Betroffene zu unterstützen mit ihren vielfältigen, oft mehrdimensionalen Diskriminierungserfahrungen, aber auch, um langfristig Einfluss auf strukturelle Gegebenheiten nehmen zu können (siehe Interview mit Daniel Bartel in diesem Band). Diskriminierung erzeugt individuelle Kosten in Form von gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Betroffenen. Auf gesellschaftlicher Ebene erzeugt sie auch gesamtgesellschaftliche Kosten, und zwar neben den medizinischen auch politische: Denn ein verringertes Vertrauen in demokratische Institutionen und ein verringertes Sicherheitsgefühl von (Thüringer) Bürger_innen schaden der Demokratie insgesamt. Antidiskriminierungsarbeit ist also auf allen Ebenen wichtig. Das heißt, nur ein miteinander verzahntes Gefüge an Maßnahmen gegen Diskriminierung (z. B. Weiterbildung, Finanzprogramme, Gesetze) und für die Beratung und den Schutz von Betroffenen (z. B. Selbstorganisationen, Beratungsstellen) kann gegen die Mechanismen von Diskriminierung in einer Gesellschaft wirken. Antidiskriminierungsarbeit bietet somit nicht nur Schutz für einzelne Personen und für gesellschaftlich stigmatisierte Gruppen, sondern auch für die Demokratie und ihre Prinzipien an sich.

1 Sowie anderen geschlechtlichen Identitäten.

2 Sowie anderen sexuellen Orientierungen.

3 Vielen Dank an die ADS Bund für die Unterstützung zur Erstellung dieser Umfrage.

4 In dieser Umfrage wurden strafrechtlich relevante Delikte gegen die eigene Person oder das Eigentum erfragt. Ob diese im wissenschaftlichen und juristischen Sinne als Hasskriminalität einzustufen sind, hängt vom konkreten Merkmal ab, aufgrund dessen die Tat stattfand sowie von der Weite der Definition des Begriffs.

5

<link wsd-anhang.idz-jena.de>http://wsd-anhang.idz-jena.de.</link>

6

Für weitere Details der Stichprobe siehe Online-Anhang: <link wsd-anhang.idz-jena.de>http://wsd-anhang.idz-jena.de</link>.

7 SD: standard deviation, Standardabweichung um Mittelwert.

8 Um geschlechtliche Vielfalt abzubilden, wurde gefragt „Zu welchem Geschlecht wurden Sie zur Geburt zugeteilt?“ und „Welche […] Geschlechtsidentität trifft auf Sie zu?“ (ADS Bund, 2017).

9 9 Prozent (n = 15) gaben an, Geschlechtsbezeichnungen für sich abzulehnen, 4 Personen Trans* und 2 Inter*.

10 Andere Angaben: asexuell, pansexuell, queer.

11 Angaben aus der Umfrage: z. B. Asthma, Depression, koronare Herzerkrankung, PTBS, Dysmorphophobie, Burn-out, Angststörung.

12 Viele Teilnehmende verstanden auch ihre „politische Einstellung“ als Weltanschauung, welche im engeren Sinne nicht als solche definiert wird (Heinrichs/Weinbach 2016). Es zeigte sich ein sehr diffuses Verständnis der Teilnehmenden des Begriffes: Es wurden zum Beispiel links, Kommunismus, Anarchismus, Feminismus, Demokratie, Toleranz und Offenheit und demokratischer Sozialismus angegeben.

13

<link wsd-anhang.idz-jena.de>http://wsd-anhang.idz-jena.de</link>.

14 Ebd.

15

<link wsd-anhang.idz-jena.de>http://wsd-anhang.idz-jena.de</link>.

16 Vertrauen in die politischen Institutionen wurde jeweils von 1 „vertraue voll und ganz“ bis 5 „vertraue gar nicht“ erhoben, deshalb ergeben sich hier positive Korrelationskoeffizienten (r).

17 Es zeigte sich ein sehr diffuses Verständnis der Teilnehmenden dieses Begriffes.

Literatur

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2017)

: Diskriminierung in Deutschland – Dritter Gemeinsamer Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und der in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages. Online: www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/BT_Bericht/Gemeinsamer_Bericht_dritter_2017.html [08.11.2017].

Best, Heinrich/Niehoff, Steffen/Salheiser, Axel/Vogel, Lars (2016):

Gemischte Gefühle: Thüringen nach der „Flüchtlingskrise“ – Ergebnisse des Thüringen-Monitors 2016. Online: www.thueringen.de/mam/th1/tsk/thuringen-monitor_2016_mit_anhang.pdf [16.11.2017].

Brewer, Marilyn (1991): The social self: On being the same and different at the same time. In: Personality and Social Psychology Bulletin, 17, Heft 5, S. 475–482.

Currie, Candace/Griebler, Robert/Inchley, Jo/Theunissen, Ashley/Molcho, Michal/Samdal, Oddrun/Dür, Wolfgang [Hrsg.] (2010)

: Health behaviour in school-aged children (HBSC) study protocol: Background, methodology and mandatory items for the 2009/10 survey. Online: www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/hbsc_external_study_protocol_2009-10.pdf [14.07.2017].

Dalbert, Claudia (1992): Subjektives Wohlbefinden junger Erwachsener: Theoretische und empirische Analysen der Struktur und Stabilität. In: Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 13, Heft 4, S. 207–220.

De Coster, Claudia/Prenzel, Niklas/Zirkelbach, Nora (2016): Intersektionalität – Wie umgehen mit sozialen Ungleichheiten in Bildungsprozessen? Rosa-Luxemburg-Stiftung: Berlin.

Degele, Nina/Winker, Gabriele (2010): Intersektionalität: Zur Analyse sozialer Ungleichheiten. transcript Verlag: Bielefeld.

Dieckmann, Janine (2017): Was ist Diskriminierung? Über illegitime Ungleichbehandlung, Demokratie und Sand im Getriebe. In: Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft [Hrsg.]: Wissen schafft Demokratie 2017/01. Amadeu Antonio Stiftung: Berlin.

Flores, Elena/Tschann, Jeanne/Dimas, Juanita/Bachen, Elizabeth/Pasch, Lauri/de Groat, Cynthia (2008): Perceived discrimination, perceived stress, and mental and physical health among Mexican-origin adults. In: Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 30, Heft 4, S. 401–424.

Greenaway, Katherine H./Cruwys, Tegan/Haslam, S. Alexander/Jetten, Jolanda (2016): Social identities promote wellbeing because they satisfy global psychological needs. In: European Journal of Social Psychology, 46, Heft 3, S. 294–307.

Greenaway, Katherine H./Haslam, S. Alexander/Cruwys, Tegan/Branscombe, Nyla R./Ysseldyk, Renate/Heldreth, Courtney (2015): From 'we' to 'me': Group identification enhances perceived personal control with consequences for health and well-being. In: Journal of Personality and Social Psychology, 109, Heft 1, S. 53-74.

Haslam, S. Alexander/Reicher, Stephen D./Levine, Mark (2012): When other people are heaven, when other people are hell: How social identity determines the nature and impact of social support. In: Jetten, Jolanda/Haslam, Catherine/Haslam, S. Alexander [Hrsg.]: The social cure: Identity, health and well-being. Psychology Press: New York, S. 157–174.

Heinrichs, Thomas/Weinbach, Heike (2016): Weltanschauung als Diskriminierungsgrund – Begriffsdimensionen und Diskriminierungsrisiken. Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Berlin.

Jensen, Uwe (2012): Leitlinien zum Management von Forschungsdaten – Sozialwissenschaftliche Umfragedaten. Online: www.gesis.org/fileadmin/upload/forschung/publikationen/gesis_reihen/gesis_methodenberichte/

2012/TechnicalReport_2012-07.pdf [22.11.2017].

Jetten, Jolanda/Haslam, S. Alexander/Cruwys, Tegan/Greenaway, Katherine H./Haslam, Catherine/ Steffens, Niklas K. (2017): Advancing the social identity approach to health and well-being: Progressing the social cure research agenda. In: European Journal of Social Psychology, 47, Heft 7., S. 789–802.

LesMigraS (2012)

: „… nicht so greifbar und doch real“ - Eine quantitative und qualitative Studie zu Gewalt- und (Mehrfach-) Diskriminierungserfahrungen von lesbischen, bisexuellen Frauen und Trans* in Deutschland. Online: www.lesmigras.de/tl_files/lesbenberatung-berlin/Gewalt%20%28Dokus,Aufsaetze...%29/Dokumentation%20Studie%20web_sicher.pdf [19.11.2017].

Marten, Eike/Walgenbach, Katharina (2016): Intersektionale Diskriminierung. In: Scherr, Albert/El-Mafaalani, Aladin/Yüksel/Gökçen, Emine [Hrsg.]: Handbuch Diskriminierung. Springer VS: Wiesbaden, S. 157–171.

Meyer, Ilan H. (2003): Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. In: Psychological Bulletin, 129 Heft 5, S. 674–697.

Miller, Carol T./Major, Brenda (2003): Coping with stigma and prejudice. In: Heatherton, Todd F./ Kleck, Robert E./Hebl, Michelle R./Hull, Jay G. [Hrsg.]: The social psychology of stigma. The Guilford Press: London.

Paradies, Yin/Ben, Jehonathan/Denson, Nida/Elias, Amanuel/Priest, Naomi/Pieterse, Alex/Truong, Mandy/Gupta, Arpana (2015): Racism as a determinant of health: A systematic review and meta-analysis. In: PLoS ONE, 10, Heft 9.

Pascoe, Elizabeth/Richman, Laura (2009): Perceived discrimination and health: A meta-analytic review. In: Psychological Bulletin, 135, Heft 4, S. 531–554.

Quent, Matthias/Geschke, Daniel/Peinelt, Eric (2014): Die haben uns nicht ernst genommen – Eine Studie zu Erfahrungen von Betroffenen rechter Gewalt mit der Polizei. ezra – Mobile Beratung für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt: Neudietendorf.

Schmitt, Michael T./Branscombe, Nyla R./Postmes, Tom/Garcia, Amber (2014): The consequences of perceived discrimination for psychological well-being: A meta-analytic review. In: Psychological Bulletin, 140, Heft 4, S. 921–948.

Tajfel, Henry/Turner, John C. (1986): The social identity theory of intergroup behavior. In: Worchel, Stephen & Austin, William G. [Hrsg.]: Psychology of intergroup relations. Nelson-Hall: Chicago, S. 7–24.

Teichert, Gesa (2014): Lesben und Schwule mit Behinderung – Wo können vielfältige Identitäten eine Heimat finden? Eine umfassende Idee von Barrierefreiheit aus der Perspektive der Intersektionalität. In: Bundesstiftung Magnus Hirschfeld [Hrsg.]: Forschung im Queerformat. Aktuelle Beiträge der LSBTI*-, Queer- und Geschlechterforschung. transcript Verlag: Bielefeld, S. 185–197.

Thoits, Peggy A. (2010): Stress and health: Major findings and policy implications. In: Journal of Health and Social Behavior, 51, S. 41–53.

Windisch, Monika (2014): Behinderung – Geschlecht – soziale Ungleichheit. Intersektionale Perspektiven. transcript Verlag: Bielefeld.