Matthias Quent:

Ich möchte Sie bitten, sich ganz kurz vorzustellen.

Mitat Özdemir:

Mein Name ist Mitat Özdemir. Ich bin 73 Jahre alt, seit 52 Jahren in Deutschland. Ich habe sechs Kinder und bin verheiratet. Alle Kinder sind in Köln groß geworden. Ich habe Enkel und meine Kinder haben studiert. Jeder hat seinen Beruf. Ich bin Rentner. Ich habe hier in Deutschland studiert – Maschinenbau in Köln. Dann habe ich jahrelang in einem Betrieb als Ingenieur gearbeitet. Irgendwann konnte ich die rassistische Atmosphäre in den Betrieben nicht mehr ertragen. Dann habe ich gekündigt und mich selbstständig gemacht. Das war ungefähr Mitte der 1980er Jahre. Dann habe ich auf der Keupstraße ein Immobilien-Geschäft eröffnet, später ein Textilien-Geschäft und weitere Geschäfte. Auf der Keupstraße war ich acht Jahre lange Vorsitzender der Interessengemeinschaft Keupstraße. Später habe ich die Initiative Keupstraße ist überall mitgegründet.

Matthias Quent:

Was hat die Bombe des NSU vor 15 Jahren mit Ihnen und der Keupstraße gemacht?

Mitat Özdemir:

Es ist gut, dass diese Frage zweiteilig ist. Zuerst zur Keupstraße: Die Keupstraße war wichtig, damals hat man gesagt: ‚Die Keupstraße ist eine Istanbuler Straße‘. Doch das ist Unsinn, die Keupstraße war die Keupstraße, es gab neue Entwicklungen, jedes Jahr gab es neue Geschäfte und die bestehenden Geschäfte wurden erneuert und vergrößert. Es kamen sehr viele Migranten aus der Türkei, um in Deutschland zu leben. Mit der Bombe war diese Entwicklung gestoppt. Die Geschäfte gingen nicht weiter, die Geschäftsleute waren am Verzweifeln. Wir wussten, die Auslöser der Bombe kamen aus der rechten Szene. Man hat es aber nicht geglaubt und wir fühlten uns plötzlich alleine gelassen von der Gesellschaft. Diese Bombe war nicht irgendeine Bombe, es war eine Nagelbombe und wir wussten: Man hat da einen Massenmord geplant. Durch diese Bombe sollten sehr viele Menschen getötet und viele Geschäfte zerstört werden, um die Entwicklung in der Keupstraße zu stoppen. Wir sollten uns hier nicht menschlich und normal fühlen. Und wir wussten überhaupt nicht, an wen wir uns wenden sollten. Wir konnten uns nicht an die Polizei wenden, weil wir sofort gemerkt haben, dass die Polizei usw. sich zurückhält, Distanz wahrt gegenüber uns. Feindseligkeit spürten wir. Später haben wir sehr viel Druck durch die Behörden und Verantwortlichen gefühlt. Und das war für die Menschen der Keupstraße unglaublich schwer. Sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass so etwas mit ihnen passiert. Und dann war es schlimmer, als sie es sich vorstellen konnten. Die Geschäfte liefen später wieder etwas an, es gab Reparaturen usw., aber die Keupstraße war nicht mehr das, was sie vorher war. Und man hat die ganze Straße kriminalisiert, gesagt, wir seien alle kriminell – wie Fremdkörper.

Was mich selbst betrifft, muss ich kurz etwas zurückgehen: Bevor ich hierherkam, hat mein Vater immer positiv von Deutschland gesprochen: ‚Deutsche Gesetze, deutsche Kultur, Deutschland ist gut, in Deutschland funktioniert alles‘. Ich sollte, wenn möglich, nach Deutschland gehen, mir in diesem Land etwas aufbauen, aber meine Mutter war dagegen. Das war ein richtiger Konflikt zwischen meinen Eltern. Mein Vater konnte meine Mutter schließlich überzeugen. Da ich immer diese Predigt meines Vaters über das gute Deutschland gehört habe, habe ich auch die rassistischen Haltungen und Äußerungen geschluckt, die ich über die Jahre erfahren musste. Wir haben natürlich alle von den Morden gehört, von den ‚Dönermorden‘. Es war schlimm, aber es war zugleich weit von uns weg. Und dann explodierte plötzlich eine Bombe vor meiner Nase. Ich musste mich hinsetzen und dachte: Was ist das? Wo bin ich? Und: Demokratie und Kultur in Deutschland, so wie mein Vater es mir predigte, das stimmt ja gar nicht. Das war für mich ein wichtiger Wendepunkt. Ich hatte Kinder, Enkel hier, ich hatte etwas aufgebaut und in Deutschland studiert. Ich hatte Freunde und Verwandte hier, etwas Heimat aufgebaut, ich fühlte mich wohl, fühlte es auch als mein Land – und plötzlich musste alles infrage gestellt werden: ein Wendepunkt.

Matthias Quent:

Was war im Rückblick für Sie schlimmer: die Bombe an sich oder dass sie alle damit allein gelassen wurden?

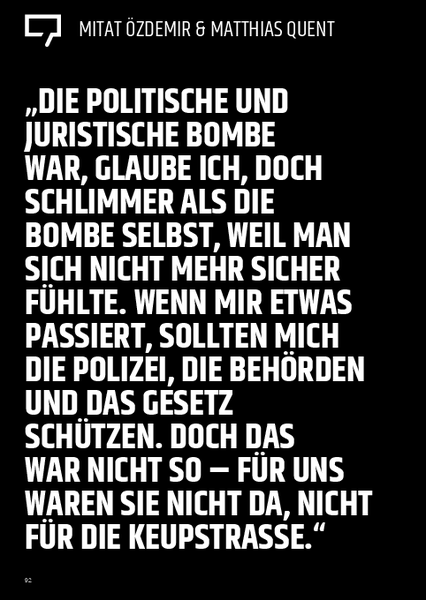

Mitat Özdemir:

Die Bombe war schlimm. 24 Menschen waren teilweise sehr schwer verletzt und die Geschäfte liefen nicht mehr. Wir haben uns sehr schlimm gefühlt. Warum eine Bombe auf der Keupstraße? Heute wird diese Frage ja immer noch gestellt. Aber dann ging das los mit den Medien, Politikern, Nachbarn. Alle zeigten sie mit dem Finger auf uns: Alle, die auf der Keupstraße sind, sind kriminell. Und die höchsten politischen Gremien haben bestätigt, dass das eine kriminelle Straße ist. Das konnte also nicht politisch gewesen sein. Die Behörden mussten also bei uns die Schuldigen, die Täter suchen und das sieben Jahre lang. Die Menschen wurden ständig in die Wache geholt und mit allen Schikanen befragt, es hörte überhaupt nicht auf. Man hat ständig auf der Straße mit verschiedenen Methoden versucht, irgendetwas herauszukriegen. Man hat uns gegenseitig ausgespielt. Man hat Frau gegen Mann, Mann gegen Frau ausgespielt. Und man hat auch unter uns fast die Wörter in den Mund gelegt. Wir mussten sagen, wer diese Bombe gelegt hat: ‚vielleicht das Nachbargeschäft oder der nächste, könnte ja sein, sagt mal einen Namen‘. Als ein Polizeiermittler in dieser Form zu uns kam, gab es für uns noch mehr Unsicherheit, noch mehr Angst, noch mehr Sorge – und das sieben Jahre lang. Diese politische und juristische Bombe war, glaube ich, doch schlimmer als die Bombe selbst, weil man sich nicht mehr sicher fühlte. Wenn mir etwas passiert, sollten mich die Polizei, die Behörden und das Gesetz schützen. Doch das war nicht so – für uns waren sie nicht da, nicht für die Keupstraße. Die Täter lebten in dieser Zeit bestimmt in Deutschland, suchten andere Opfer. Man hat auf der Keupstraße vergeblich einen Beschuldigten gesucht, einzelne Leute in die Zange genommen und hat gesagt: ‚Sag doch mal, wer könnte das sein? Wenn Du es sagst, dann begünstigt man Dich bei Steuern‘ usw. Also wenn ich hingehen wäre und jemand beschuldigt hätte, dann wäre ich ein Held für die Polizei gewesen. Aber ich sagte: ‚Nein, das sind Rechtsradikale, die diese Bombe bei uns auf der Straße gelegt haben.‘ Und da war ich der Böse – nach dem Motto: Wie könnte ich so etwas sagen? Die Menschen haben dadurch das gesamte Vertrauen verloren, sind unsicher geworden. Auch die Verletzten, die Betroffenen haben einen jahrelangen Albtraum erlebt. Sie mussten damit allein fertig werden. Davon war dann die ganze Familie betroffen. Es waren ja nicht ein, zwei oder fünf Geschäfte. Es waren 108 Geschäfte und deren Familien. Das muss man sich vorstellen.

Matthias Quent:

Wie sehr prägen diese Erfahrungen Ihr Bild von Deutschland? Und wie geht aus Ihrer Wahrnehmung heraus die Stadt Köln mit dieser Geschichte um?

Mitat Özdemir:

In den sieben Jahren habe ich in Köln persönlich sehr viel Negatives erlebt. Die Keupstraße musste ja nach drei, vier Jahren wieder versuchen, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Wir mussten versuchen zu erklären, dass wir nicht schlimm sind, dass wir normale Menschen, normale Bürger sind, eine normale Einkaufsstraße. Doch das hat uns keiner abgenommen. Das ist auch meine Enttäuschung gewesen. Ein Beispiel: Als Interessengemeinschaftsvorsitzender hat man mich gebeten, zu verschiedenen Vereinen zu gehen. In Mühlheim gibt es mehrere Vereine, vom Tauchverein bis zum Schießverein oder Bürgerverein. Ich habe versucht, Nachbarn der nächsten Straßen usw. zu erzählen, wie toll die Keupstraße ist und was wir auf der Straße alles anbieten. Und dann sagte eine Frau: ‚Herr Özdemir, Sie können erzählen, was Sie wollen. Die Keupstraße war meine Straße, aber seit Jahren gehe ich nicht mehr in die Straße rein und vorbei.‘ Ich habe gesagt: ‚Liebe Frau, warum denn?‘ – ‚Nein‘, sagte sie, ‚es ist böse, ich habe auch ein bisschen Angst. Die Straße hat sich verändert. Es ist schlimm da.‘ Ich habe gemerkt, es bringt nichts; wir können erzählen, was wir wollen, aber in Köln ist die Straße ein Fremdkörper geworden. Die Straße wurde verurteilt.

Nach 2011, also nach dem 4. November 2011, hat man endlich begriffen, dass wir unschuldig sind, dass wir nicht die Täter waren, sondern Opfer. Das Blatt drehte sich. Es kamen plötzlich sehr viele Politiker und Medien und fragten: Was ist hier geschehen? Das war für uns nun eine andere Situation. Wir mussten lernen, damit umgehen und abschätzen, ob das alles echt ist bzw. nur vorübergehend. Wir mussten uns vorsichtig voran tasten, weil die Enttäuschung und die Angst sehr groß waren. Wir haben sogar gedacht: ‚Passt auf, da es jetzt so viele Interessierte auf der Keupstraße gibt, das kann wieder eine Bombe hervorrufen.‘ Und dann kamen Nachbarn auf uns zu, zeigten viel Interesse und wir machten eine Veranstaltung mit einem Rechtsanwalt und eine Versammlung mit sehr vielen Menschen auf der Keupstraße, bei der wir uns über alles, was in den vergangenen Jahren geschehen war, austauschten. Und schließlich gründeten wir daraufhin die Initiative Keupstraße ist überall, die möglichst vielen Leuten helfen sollte. So ist das auch geschehen. Diese Initiative arbeitet noch heute und wir haben sehr viel Hilfe geleistet. Vor Gericht in München sagten 34 Opfer aus Köln aus. Wir waren mit Bussen da und haben die, die ausgesagt haben, nicht alleine gelassen.

Plötzlich war es auf der Keupstraße nicht mehr so schlimm. Es kamen andere Institutionen, um uns zu helfen – z. B. das Stadttheater, das Kölner Schauspielhaus. Man hat das Theaterstück ‚Die Lücke‘ geschrieben und es läuft noch immer. Mit diesem Schauspiel ist eine Führung verbunden, also eine Führung mit Informationen auf der Straße und dann gemeinsam das Stück anschauen. Zudem kamen andere Menschen, die auf der Straße eine Führung haben wollten, die wissen wollten, wie es den Leuten geht, was für Geschäfte da sind, wie die Geschäfte angefangen haben und warum die Geschäfte hier angefangen haben. Ich war auch einer, der Interessierte durch die Keupstraße geführt hat – Gruppen von Gewerkschaften, von Schülern, von Studenten. Und die Führungen gibt es noch immer. Sehr viele Menschen kommen seit über fünf Jahren in die Keupstraße und informieren sich. Das hat sehr gut getan. Die Bewohner und Geschäftsinhaber der Keupstraße suchen manchmal das Gespräch mit den Gruppen, bieten Kekse an oder heißen sie willkommen, diskutieren mit den Leuten usw. Diese Führungen haben nach meiner Einschätzung sehr viel gebracht. Die Keupstraße konnte wieder ein bisschen Vertrauen in diese Gesellschaft aufbauen und wir haben gemerkt, dass wir nicht alleine sind. Wenn die Leute sich hier auf der Keupstraße für unsere Geschichte interessieren, dann muss es ja in der Gesellschaft doch einen großen Teil geben, der nicht damit einverstanden ist, was mit uns damals gemacht worden ist.

Matthias Quent:

Sie feiern jetzt jedes Jahr ein Keupstraßenfest am Jahrestag des Bombenanschlags?

Mitat Özdemir:

Vier Jahre lang haben wir große Feste gemacht. Das Fest 2012 haben wir selbst organisiert, das Keupstraßenfest, das Begegnungsfest. Die Stadt Köln hat uns geholfen und es kamen 50.000 bis 60.000 Menschen. In den folgenden drei Jahren hat die Stadt Köln die ganze Organisation übernommen und viele berühmte Leute eingeladen. Dann kamen über 170.000 Menschen. Das war ein Beweis für uns, dass wir nicht alleine damit sind, mit diesem Unrecht fertig zu werden. Viele Menschen in Deutschland, in Köln haben sich auf den Weg zu uns gemacht und damit ein Zeichen gesetzt. Seit einem Jahr können wir das Fest nicht mehr machen, das hat auch finanzielle Gründe. Die Stadt Köln hat es vier Mal veranstaltet und jetzt auch aufgehört.

Matthias Quent:

Im Sommer 2018 endete der NSU-Prozess in München gegen fünf Angeklagte. Wie bewerten sie den Ausgang?

Mitat Özdemir:

Ich hatte anfangs sehr große Hoffnungen hinsichtlich der lückenlosen Aufklärung, wie sie ja auch die Bundeskanzlerin versprochen hatte. Wir dachten: ‚So, jetzt sind sie drin, ein paar Leute, aber das können ja nicht nur ein paar Leute sein. Da müssen ja noch in höheren Stockwerken Leute sitzen, die den Knopf drücken.‘ Als ich die Anklageschrift gelesen habe, war ich enttäuscht. Man hat es nur auf diese vier oder fünf Leute begrenzt, ob sie schuldig oder nicht schuldig sind. Und heute stehen wir da nach Jahren der Prozessführung und es wurden ein paar Strafen verteilt, aber das war nicht das, was wir erwartet haben. Wir hätten gern eine lückenlose Aufklärung mit allen Strukturen und Hintermännern. Solange diese nicht stattfindet, haben wir noch Angst und uns geht es nicht besonders gut. Deswegen ist es für die Opfer aus der Keupstraße, auch für sehr viele Migranten, die in Deutschland leben, ein enttäuschender Prozessabschluss.

Matthias Quent:

Und wenn Sie nach Thüringen blicken: Wie bewerten Sie den Umgang des Landes mit dem NSU-Komplex und vor allem den Umgang mit den Angehörigen und Hinterbliebenen der Opfer?

Mitat Özdemir:

Sie können nicht von mir erwarten, dass ich das alles toll und wunderbar finde. Nein! Man versucht nur, das zu machen, was nötig ist – man hat in Thüringen versucht aufzuklären, hat den Opfern Entschädigungen gezahlt. Das ist okay. Ich glaube, wenn man die gesamte Bundesrepublik Deutschland betrachtet, geht es in Thüringen etwas besser, aber nicht 100 prozentig. Ein Beispiel: Ich habe Kontakt mit Opfern auf der Keupstraße. Der Friseur Yildirim, der Jahre lang von der Polizei schikaniert wurde, auch seine Familie, und der sieben Jahre lang ein grausames Leben geführt hat, hat nicht einen Cent bekommen. Man hat ihm noch nicht mal eine Entschuldigung gegeben. Warum? Weil er an dem Tag nicht an Ort und Stelle war. Man versteht das nicht. Ich kann also nicht zufrieden sein.

Matthias Quent:

Haben Sie einen konkreten Vorschlag, was Thüringen noch machen müsste?

Mitat Özdemir:

Thüringen muss wirklich nach vorne, nicht mitlaufen. Thüringen muss zeigen, dass es sich mit dem NSU-Komplex auseinandersetzt, gegen Rechtsradikalismus kämpft und das öffentlich machen. Aber nicht nur bekannt machen, sondern auch mit Taten belegen – zum Beispiel bei Migranten. In Kürze, so habe ich gehört, sind einige Opfer nach Thüringen eingeladen, aber was es mit dieser Einladung auf sich hat, das weiß ich gerade nicht.

Matthias Quent:

Da wird der zweite Untersuchungsausschussbericht vorgestellt. Vermutlich ist es eine Einladung zu dieser Veranstaltung.

Mitat Özdemir:

So etwas ist gut. Das muss öfter gemacht werden – für die Opfer – und das muss an die Medien weitergegeben werden. Man muss die Opfer öfter nach Thüringen einladen. Thüringen und andere Länder müssen sich zeigen, sich wirklich bemühen und das Geschehene in den Fokus bringen. Thüringen hat mit dem NSU-Komplex ein Problem, das bewältigt werden muss. Runterschlucken, nach dem Motto: ‚Das wars, das ist geschehen und wir leben damit so weiter‘ – nein, so bitte nicht. Was von Thüringen kommt, kann auch uns viel helfen.

Matthias Quent:

Wie nehmen Sie die politische Entwicklung in Deutschland in den letzten Jahren wahr?

Mitat Özdemir:

Beängstigend. Ich habe große Sorgen. Die AfD ist so stark. Deutschland ist nicht irgendein Land, das sich so etwas erlaubt. Weltpolitisch ist es zurzeit nicht ideal-demokratisch, sondern es geht ja nach rechts. Deutschland kann sich das nicht so erlauben, das Land kann dadurch sehr viel verlieren. Diese Politik, die Deutschland bis jetzt mit leichter Schulter genommen hat, darf nicht weitergehen. Man hat sich immer wieder lustig gemacht über Migranten, hat Migranten beschuldigt, hat sogar gesagt, sie nehmen uns die Arbeit weg oder die sind hier fremd, die integrieren sich nicht – solche Beschuldigungen. Und wenn uns etwas geschehen ist, dann haben sie stillgehalten. Das ist sehr gefährlich. Das darf in Deutschland nicht mehr geschehen, weil es zurzeit in Deutschland fünf vor zwölf ist.

Matthias Quent:

Haben Sie Vorschläge, was Politik und Gesellschaft konkret tun sollten?

Mitat Özdemir:

Man muss aufhören, Migranten zu diskriminieren. Man muss sich auf gleicher Augenhöhe begegnen – und auch nicht von armen Ausländern, armen Migranten reden. Migranten brauchen mehr Rechte. Ich bin zum Beispiel seit 52 Jahren in Deutschland und ich habe noch nicht mal gewählt. Das ist bei Millionen so.

Matthias Quent:

Haben Sie kein Recht zu wählen?

Mitat Özdemir:

Nein. Denn ich habe keine deutsche Staatsangehörigkeit. Ich müsste, um hier im Land zu wählen, die Staatsbürgerschaft bekommen. Ich muss die türkische Staatsangehörigkeit abgeben, um die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Solange ich kein deutscher Staatsangehöriger bin, darf ich nicht wählen. Also Wahlrecht ist wichtig und offenbar möchte man nicht, dass wir wählen. Ich frage mich, warum. Da fängt Demokratie an. Also dieses Problem sollte dringend gelöst werden. Wenn du vier Jahre, fünf Jahre oder acht Jahre ständig hier wohnst, arbeitest, eine Aufenthaltserlaubnis hast, solltest Du auch mitbestimmen können, wer Bundeskanzler wird. Wenn das so wäre, hätte die AfD bestimmt nicht diese Prozentpunkte erreicht.

Es gibt noch viele weitere Vorschläge: Auch die Ausländer, die jahrelang in Deutschland leben, müssten sich hier langsam heimatlich fühlen. Es müsste ein Programm o.ä. geben, damit sie sagen: Ich habe zwar keine deutsche Staatsbürgerschaft, aber Deutschland ist mein Land. So ein Gefühl muss kommen. Ich predige immer meinen Kindern, meiner Umgebung: ‚Fühle einfach, dass Du hier zuhause bist und Du hast hier das Land. Du gehörst hier her. Du bist über 30, 40, 50 Jahre in Deutschland, und auch wenn du kein Wahlrecht hast, gehörst Du nach Deutschland, Deutschland ist Dein Land.‘

Man hat es der AfD auch leichtgemacht: Viele deutsche Bürger mit irgendwelchen Enttäuschungen, persönlichen Enttäuschungen wählen die AfD. Doch das ist falsch: Wenn ich eine Enttäuschung mit der Regierung erlebe, dann kann ich mit der AfD keinen Denkzettel geben. Das ist gefährlich für die Demokratie, diese Gefahr muss man publik machen. Das könnten die Politiker machen, indem sie sich zum Beispiel für ihre Fehler und falsche Versprechungen entschuldigen.

Matthias Quent:

Ich habe noch eine Frage. Sie müssen sie nicht beantworten, wenn es Ihnen zu persönlich ist, aber sie ist mir während unseres Gesprächs durch den Kopf gegangen. Und zwar würde mich interessieren, wie Ihre Kinder und Familie das wahrnehmen – ob sie die Bombe, die Ermittlungen, der Rassismus geprägt haben?

Mitat Özdemir:

In der Familie gibt es öfters Diskussionen. Wir sind eine große Familie und wir vertreten nicht alle die gleiche Meinung. Ich akzeptiere alle Meinungen und höre auch gern zu. Es gibt Familienmitglieder, die sagen, dass man es nicht anders von Deutschland erwarten kann. Das tut mir weh. Man hört vieles in den Medien, in türkischen Medien oder italienischen, und die AfD in Deutschland ist stark. Sie denken, sie können in das Land Deutschland nicht so viel Hoffnung setzen, nicht so viel investieren. Sie sind wachsam und wollen abhauen, wenn es knallt – krass gesagt. Das macht mich traurig. Und die älteren Leute, auch meine Frau, sind manchmal sehr besorgt über die Zukunft der Enkel und Kinder. Die Enkel oder die Kinder merken das nicht, aber die Älteren fragen, was sie falsch gemacht haben in Deutschland und ob es richtig war, sich hier niedergelassen und Kinder großgezogen zu haben. Von der AfD kommt eine miese Stimmung, man ermordet einen Politiker, man schmeißt eine Bombe. Es hört hier nicht auf, es wird nicht weniger. Es wird mehr und mehr. Ich denke, sehr viele Migranten tragen diese Sorge innerlich mit sich, kapseln sich ab und das ist nicht gut für eine Gesellschaft.

Matthias Quent:

Vielen Dank. Gibt es noch etwas, was Ihnen wichtig ist, was wir jetzt vergessen haben?

Mitat Özdemir:

Es gibt sehr viel noch zu sagen: Zum Beispiel gibt es bald eine Bürgereinladung auf der Keupstraße. Es geht um ein Mahnmal an der Keupstraße. Es gibt viele, auch auf der Keupstraße, die gegen ein Denkmal sind. Es gibt einige, die meinen, dass wir das langsam vergessen müssen. Das ist traurig. Das ist schlimm. Ich versuche mit ein paar anderen Leuten, die Menschen, die kein Denkmal wollen, zu überzeugen, dass wir zusammenhalten sollten. 2011 war die Selbstenttarnung, 2015 gab es keine Person auf der Keupstraße, die sich gegen ein Denkmal ausgesprochen hat. Alle meinten, dass es kommen sollte und nachhaltig sein muss. Heute sieht es ganz anders aus. Und das liegt auch daran, weil die anderen noch stärker geworden sind, noch mehr Druck auf die Gesellschaft ausüben. Deswegen sage ich immer: Es ist kurz vor zwölf. Dieses Denkmal ist aktuell meine Sorge. Ich weiß nicht, ob wir es irgendwann noch realisieren können. Ich hoffe, es wird uns gelingen – das habe ich mir jetzt als Lebensaufgabe gesetzt.